陆游流泪感叹苏轼一生“最哀”的祭文,是写给陈舜俞的。

陆游写出“死去元知万事空”。苏轼写出“十年生死两茫茫”。陆游还是“僵卧孤村”也“不自哀”的人。但苏对陈,让陆“破防”。

今天的上海,陆家嘴与陆深有关,徐家汇与徐光启有关。而枫泾——金山区枫泾镇,已以地名纪念这位北宋前贤陈舜俞,一代代久久传颂了。

他无疑是站在千年科举最顶端、最会考试的人之一:他中进士后再考上的“制科”,被视为“科举中的科举”,下一届成功者是苏轼。

他也恰巧与白居易一样,都在历经磨难后偶然听闻席间一位歌女身世浮沉,于是作诗长叹彼此人生。

但相比白居易的“同是天涯沦落人”,陈舜俞写的核心立意句是“人生莫作等闲别”。

上海,是他一再的心安地、思想的核爆点、最后的作别处。也因为他,一连串闪耀于中华文化璀璨星空的历史人物名字,围绕着上海次第展开了……

一、范仲淹

1、滕子京

“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡”的公元1044年,19岁的陈舜俞似应在滕子京之前在湖州建的新州学就读。

“越明年,政通人和,百废具兴”——范仲淹写就《岳阳楼记》的庆历“六年九月”,21岁陈舜俞正从大喜走向大悲。

大喜的是,人生得意,金榜题名。他这年三月高中进士后,又在冗官严重中依然获得差遣,出任“天台从事”——似台州军事推官,是否是台州分管军事政务的副秘书长?

要知道就在四月,大臣张方平还说:哪怕全国只以1万名官员待岗计算,也可能“五六年间未成一任”,“恐数年间官滥不胜其弊”。

大悲的是,似年底前,陈舜俞特地从老家湖州接来颐养天年的父亲,不幸在官邸离世。

这对陈舜俞的直接打击是离职——要守丧三个年头再复出,还得重新排队等新岗位。

心底的打击是意难平。上一年十月陈舜俞成功通过乡试,进京赶考进士。父亲欢喜之情溢于言表,送行酒罢,不忍分别,迎着“霜风切骨”同行二百多里送他到苏州枫桥。陈舜俞“拜起欲去”,老父亲谆谆叮咛,“携手泫然双泪珠”。

《示诸弟》一诗中,陈舜俞悲恸地写过:“吾家崛起蓬蒿间,先君为学良苦艰。典衣买书教我读,平生贫窭(贫寒)不此悭(吝啬)。岁晚才沾寸禄养,天祸无何颓泰山。”

一生贫寒的父亲典当衣服买书教他,好不容易现在可以享点福了,却祸从天降。

这不是命运第一次对陈舜俞开玩笑。

2、晏殊

陈舜俞出生前两年,宋仁宗朝首次科举,惊人地取士485人——前三朝最多的一年才127人。

陈舜俞出生第二年,晏殊罢相来到应天府书院(在今河南商丘),聘范仲淹为师兴学,开“五代以来”新风。后来的名相、此时24岁的富弼,就在此攻读。同年,仁宗朝第二次科举,再次惊人地取士1076人,得王尧臣、韩琦、文彦博、包拯、吴育等众多后来的名臣。

及至陈舜俞出生第九年,宋仁宗又提高取士比例,变“十取其一”为“十取其二”。

可以说,陈舜俞生逢其时,遇上了自古少有的科举盛世东风。

然而,他13岁时,罢童子科——写出“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的北宋名相晏殊,当初就是以神童登科的。

等到他16岁时,又取消考生提前上交平日诗文、露出真实姓名的“公卷”制,只凭一考定终身了。

然而他18岁时,又“翻烧饼”——“不弥封试卷”“先考其履行”,要露出姓名、要看平时了。

次年又出台不少考试新法,下年春天又骤然作废,而秋试已迫在眉睫。

之所以反复变化,正是宋仁宗当时用范仲淹等力推“庆历新政”,朝堂较量的一种体现。范仲淹上十条国策,第三条就是革贡举。

好在,陈舜俞很厉害。而且,他的老师很厉害。

3、胡瑷

有句话是“北宋四真常在,宋不亡”。“四真”出自毛泽东生前最后要看的书《容斋随笔》:真宰相富弼,真翰林学士欧阳修,真御史包拯,真先生胡瑷。

陈舜俞15岁那年,时任湖州太守滕子京建新州学,聘胡瑷为师。虽然很快八月胡瑷就被范仲淹辟为推官,去了边境,但三年后回到了湖州教学——实在太会教了,次年有关部门就奏请“下湖州,取先生之法”,用于国家最高学府:太学。

后来胡瑷也任职太学,于是“四方之士归之”,结果校舍都不够用了,要在一旁扩建。

许多年后,宋神宗问:“胡瑗与王安石孰优?”

回答是:“臣闻圣人之道,有体、有用、有文……(臣师胡瑷)以明体达用之学授诸生,夙夜勤瘁二十余年,专切学校,始于苏、湖,终于太学。出其门者,无虑数千余人。故今学者明夫圣人体用,以为政教之本,皆臣师之功,非安石比也。”

“二程”中的程颐对胡瑷礼敬有加。写《爱莲说》的周敦颐“非‘安定先生(人们对胡瑷的尊称)’不称”,并感叹说:“凡从安定先生学者,其醇厚和易之气,一望可知。”同样的话史料中还有一句:“礼部所得士,先生弟子十常居四五……人遇之,虽不识,皆知为先生弟子也。”

其中,陈舜俞更是“以名称于辈流间”——赢得了同辈的赞扬、在同辈间出了名的佼佼者。

然而吊诡的是,他生逢大举取士之帝,又是安定先生“高弟”,且遇庆历新政之年,是新政之际第一批“黄埔军校生”,却最终成了堪称仅有的一届。

陈舜俞积极备考那两三年,正是庆历新政昙花一现的两三年。新政被视为北宋乃至整个宋代一次历史窗口期,陈舜俞却在顺利考中进士、站上历史舞台、正要一展身手之时,猝然面对丧父离职,加上新政彻底失败,失去了时代的托举,走向了艰难的一生。

曾被命运击中,却没最终闭环。

某种意义上,他堪称胡瑷最坎坷的弟子。

却又是最终打动了苏轼的人。闽南话说:人生海海。罗曼·罗兰说:真正的英雄主义,是在看清生活的真相之后,依然热爱。历史也往往像一位无巧不成书的作家——就在陈舜俞从大喜走向大悲那年,面对新政彻底失败的范仲淹写下千古名句:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”而另一位被贬的官员、后来是苏轼恩师的欧阳修,也自得“其乐”,写下“环滁皆山也”。

同样,正守丧的陈舜俞也并未沮丧消沉,而是以父亲之名向未来立了一个志。

为此他用了13年,走到了欧阳修面前。

二、欧阳修

4、韩琦

先从韩琦说起。可能不太为人熟知,但他其实是与范仲淹一起纵马边疆的北宋大将、与范仲淹联手推动“庆历新政”的朝堂重臣。时人并称的是“韩范”,他排在范仲淹之前。

至今成谜:这位举足轻重的三朝大臣,究竟是怎么与陈舜俞相识,且深度关联一辈子的?

有一点蛛丝马迹:他曾一次参倒4位宰执,与陈舜俞后来惊天之举的刚正之气,倒是相契。陈舜俞自己也说过,早年做韩琦门客时,被“待以国士之礼”。

但陈舜俞的人生确实不易。就在他似守丧期满要复出时,大臣张方平的报告显示:当时冗官依然严重到“大约三员守一阙”——三个人等一个空缺。包拯的数据也吻合:全国1万7千多人待选,“用吏不过五六千员”。

而此时24岁的陈舜俞,老母在堂,诸弟尚小,身为长兄正肩负家门众望,又在当年护送父亲之棺回老家后曾立下誓言:请求宗族乡里之人,等自己勉力“固所树立”有所出息,有资格有能力请动“天下看重之人”为父亲写祭文,讲述先人教子之勤,争取朝廷追封之后,再下葬。

不少研究者谈到:久丧不葬,在宋代出现了前所未有的发展态势,甚至有逝者32年不下葬。史料也显示,就在陈舜俞丧父两年时,“积十二年未葬者,几四百余丧”。

宋在这件事上的突变,与风水、厚葬观念有关。不过陈舜俞这么做,应主要为报答父亲。

他对父亲的感情,极深。他写过一首悲痛欲绝的《枫桥诗》,就作于似守丧结束北上赴京途中,当路过3年前父亲送他进京赶考、两人在此相别的苏州枫桥时——第一句便是“颜色不见已三岁,肝血泣尽留形躯”,第二句自叹“隐沦无业养慈老”,随后悲泣连连:“人烟山色一如昨,齿发独改亲则无”“万杵入心交落涕”“平生一天已无戴(尊奉,这里指父亲)”……

细细读来,“亲则无”“已无戴”,这堪称陈舜俞平生最悲的一首诗了,却也是他人生底色中始终显露的一抹亮色——真情感人。

怀着为父亲的誓言,他似这年首次拜访了欧阳修,“奉教诲于坐下”。八月庞籍任枢密使,他也似致了贺启——电视剧里的奸臣“庞太师”庞籍,其实在史书里是功臣,提拔过北宋名将狄青。

也似在这年中秋,陈舜俞作诗感叹国都的人过节“尤侈盛”,“而我旅其间,甚贫亦可嗟。遂召朋友云,可饮文字耶?”

“可饮文字耶?”有趣的灵魂,万里挑一。

他还似在京城住过“井边旧墙屋”,感叹“相君宅新府”“侯门多结驷”。他还有一诗似作于此时,感叹“嗟哉生事(生计)垂箪瓢,母齿豁豁群儿龆(换牙)。啼寒悲饥如鸱鸮”……

这便是青年陈舜俞的人生。

5、富弼

仿佛消失了6年,直到三十而立时,陈舜俞才在一篇为崇德县(在今桐乡一带)福严禅寺写的记里,再次在历史文献里显露出人生轨迹——这篇记的落款为“宣德郎、试大理评事、权雄州防御推官”。

这是宋代官职常见组合方式,一种解读是“官、职、差遣”,最后的“差遣”即这里的“权雄州防御推官”才是实际岗位。权,暂代官职。雄州,在今雄安新区雄县一带。防御推官,是否分管军事政务的副秘书长?

陈舜俞此时在这个职位,与《宋史》对进士仕途晋升的表述对得上——许多进士的升官之路正是“初入防御团练军事推官、军事判官者,并授将仕郎、试校书郎;周三年得资,授承奉郎、试大理评事;又周三年得资,授宣德郎、试大理评事”,最后这个即陈舜俞写的落款,“周三年”“又周三年”也正吻合这6年。

这样看,他似一直在任。

不过看遍他的文集,似只有这一处出现了雄州,后来再未提起过,又好像并未赴任。

可以确定的是:这年六月名臣文彦博、富弼为相,“士大夫相庆得人”;这年秋天陈舜俞在吴中闻讯,马上十一月到京城、十二月上书富弼,次年又再次上书富弼。

首次上书,他便直言:坊间说您无所作为。

他的想法是:“请谒之始,宁若进说。”

富弼的做法是:“接以上客之礼。”上客,贵重的客人。

随后数月,陈舜俞再未与富弼联系,直到第二年要远赴新任了,临别再次上书:“(自从拜访您后)无一名字闻阁下之左右,无一足迹及阁下之门,岂自弃耶?是恐见比于皇皇汲汲请造进取之人,为识者羞辱。”是害怕像那些惊恐匆忙、心情急切来拜访求进的人一样,被有识之士瞧不起。

他将远赴的新职,似“明州观察推官”——是否明州(在今宁波一带)分管民政事务的副秘书长?

就在这个职位上,他命运的齿轮开始转动。

次年七月,明州观察推官夏噩成功考上制科,一举“改官”——从推官之类的州县幕职官,升为“京朝官”。改官之难,被视若登天。苏洵曾感叹:京朝官以下“皆劳筋苦骨,摧折精神,为人所役使”,像“仆隶”一样。今网友感叹:绝大多数人一辈子在幕职州县官七个级别通关打怪兽,“永沦选海”,有的一直“处选调三十年”,有的熬了26年未通关。苏轼则痛批:“今之君子,争减半年磨勘(宋代官员考核制度用语),虽杀人亦为之。”

而且,夏噩不仅同为明州观察推官,还是当年与陈舜俞同一年考中进士的“同年”。

更何况,下一年又发生了让陈舜俞“手舞足蹈”(从书信看他真的这么做了)之事:富弼、韩琦为相。

庆历新政失败十多年后,这被当时许多人视为一次转机。

33岁的陈舜俞就此踏上冲击“制科”之旅。他给富弼写了一封长长的信,力陈为国之策——他深知制科考试极难,怕自己因“记诵之不及”碌碌无为而去,所以特地一吐为快,求“永无愧于古人”。

朱刚先生在《北宋贤良进卷考论》一文谈到,制科考试大致三关:一,必须有近臣推荐,交50篇策论;二,做6篇命题作文,题目甚至会从典籍的“注疏”里选一句乃至半句,记得出处才是关键;三,通过“御试对策”。

而且前一关过了,才能进入下一关。所以“制科”被视为“科举中的科举”。

陈舜俞有篇长文《太平有为策》,似即御试对策。文末他把自己忧国忧民的热忱,比作贾谊上“可涕哭者三、长太息者六”的《治安策》——毛泽东眼中“西汉一代最好的政论”,由此也可一窥陈舜俞之志之才。

长达十年、连续两届空缺之后,这年八月,34岁的陈舜俞成功登顶制科中的贤良方正能直言极谏科(一说才识兼茂明于体用科),一举成为京官中的最高等——著作佐郎(一说光禄丞),再往上就是朝官了。

他的“差遣”,也升级为“签书寿州判官事(一说签书忠正军节度判官事)”,似即寿州(在今安徽凤台、寿县一带)秘书长。

王安石赠诗:“君能(一说今)壮岁收科第,我欲他时看事功。”

司马光赠诗:“海隅方万里,豪俊几何人。”

梅尧臣赠诗:“书对三千字(制科作文要求三千字以上),恩科第一人。”

而陈舜俞做了一件他一直念念不忘的事:上书欧阳修,希望这位当时“天下看重之人”,为自己的父亲写一篇祭文——在他心中放了13年的誓言。

这时候的陈舜俞,在人生高光时刻。

然而就在此时,一个让陈舜俞后来跌到谷底的人,越来越近。

三、王安石

之前、之后,陈舜俞与王安石都似未如此关系密切。

先是陈舜俞似在寿州隔空追和王安石6年前的一首诗,并邀请“公暇还来泛酒船”。再是陈舜俞为“今太守与介甫(王安石字介甫)”写下诗句“庐江贤守一家心”,称颂两人与汉代勤政爱民的庐江太守王景同姓。

他又为远在千里之外的明州鄞县(在今宁波市鄞州区)镇国禅院写记。明州是他任职过的地方。而鄞县是王安石首次主政一方、当过知县的地方。这是两人的共同交集点。

他还被破格从两年前的著作佐郎,提前晋升为秘书丞,一般要三年。而起草这份诏书的正是王安石,文中赞赏有加:“三年序迁一等,此特有司之常法尔,岂所以待异能之士哉!”

秘书丞是“朝官”,陈舜俞就此从“京官”著作佐郎“更上一层楼”。而且秘书丞比著作佐郎高两级,按理似应3年一级、本来要6年,但他现在只用了2年。

还有,这年十二月,他为华亭县布金院(在今上海市青浦区白鹤镇一带)写记。而王安石也为上海写过“徒嗟大盈浦,浩浩无春秋”,大盈即布金院所在。

同在这月,陈舜俞听闻欧阳修不忘自己,便又欣然上书,并且举荐七人,同时再次念念不忘为父亲求祭文:“(上次致信后)先生哀其诚,而报曰:可。”“(希望能让)小子无愧于乡人,赎十五年不葬之罪。生死肉骨,论报无有已也。”

他的孝,论心也论迹。

一切似乎都欣欣向荣。但陈舜俞的人生着实不易——就在寿州似三年任满、仕途本来将进一步发展的关键时刻,38岁的他遭遇了自己的“黑色1063年”。

这一年,宋仁宗“暴崩”,宋英宗即位。

随后英宗反复发病,太后反复垂帘听政。一种记载是,最后韩琦厉声令人撤掉了帘子。

这一年,王安石也为母守丧离职了。

这一年,陈舜俞也做了一件异乎寻常的事:文集中绝无仅有地,接连三次向皇帝上书。尤其后两次:一次写于十一月二十八日,进言帝王治理之道;后一次更力谏英宗亲政。

结果如何?《宋史》载:十二月己巳,英宗初御迩英阁。

记者从相关日期记载推算,“己巳”似十二月一日——那就是陈舜俞上书仅仅两天后。

又十天后,皇帝诏令:国子博士陈舜俞“与免远官”——不用被派到边远之地为官了。这是一种奖赏。

很可能,这是对他上书进言的回应。

国子博士,比秘书丞又高了一级。当然这也可能只是英宗即位、普行封赏的结果,就像王安石写过墓志铭的国子博士李问。

但应该说,从34岁至38岁,陈舜俞的仕途称得上快车道。

但随后他便似来了上海隐居。

并被这里的前贤打动。

四、船子和尚

6、吕益柔

从文献看,最晚在上书英宗的次年即1064年十月,39岁陈舜俞已“退居田间”。

《宋史》又称:陈舜俞居“白牛村,自号白牛居士”。南宋《记纂渊海》亦载:“白牛村,在华亭。”陈舜俞自己则在《海惠院经藏记》写道:“华亭县,唳鹤之名邑。白牛村在其西,有人烟之富。海惠院于其间,为兰若(一般佛寺的泛称)之胜。”并在文中自称“白牛居士”。再看《云间志》:海惠院在1064年“改今额”。

由此看,他应最晚在1064年已居上海,并为本地新改名的海惠院写记。

如果看过他为佛寺写的其他文章,会发现这篇《海惠院经藏记》,隐藏着一位很不一样、境界焕然一新的陈舜俞。尤其是对比他36岁写的《华亭县布金院新建转轮经藏记》:同样写上海寺院,同样写经藏主题,他36岁、还未遭遇“黑色1063年”之时写的是——“轮之名有二:法轮,诸佛之所乘也……苦轮,众生之所乘也”,感觉还比较照本宣科一点。

而这一次,“我为法轮,致远由己”。

如果仔细读过他1063年的三篇上英宗书,再看这篇1064年的《海惠院经藏记》,可能更会有新的感受:相比仅仅谈论佛法,这篇更像范仲淹写《岳阳楼记》,借一个事说心情认知,只不过一在湖南岳阳楼一在上海海惠院(后代方志称海慧教寺,似应即今金山区枫泾古镇景区施王庙内一口八角形“海慧寺井”所在)。连文章的结构,都有点像:况夫……若夫……最后陈舜俞写道:“吾非斯人之徒,其谁与游?”

是不是想起《岳阳楼记》最后那句:“噫!微斯人,吾谁与归?”

更重要的全文立意,陈舜俞强调破除“无明、悭贪、嗔恚、痴暗、诈妄、淫乱”心障,最后希望达到的是:“非作非止,孰溺孰载”。

这八个字,是读懂陈舜俞心境的一把钥匙。

对文中这八个字及前一句,记者求教专家,一种解读是:可译为“驾驶无马之车,遨游无方之世。既没有开始,也没有终止;何来溺苦,又何来载渡(非作非止,孰溺孰载)”。

是不是又想起《岳阳楼记》那句“不以物喜,不以己悲”?

陈舜俞也写过:“有情且寓赏,勿著喜与悲。”

于是我们看到——范仲淹写“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,陈舜俞写“我为法轮,致远由己”“始于自载,终于载人”,并在最后写道:“殊途同归,何远之有?”

他与范仲淹,也殊途同归。

循着陈舜俞的人生轨迹一路看下来,可以说:在上海或来到上海后,他是成长的、觉醒的、平和的、放下的。正如现在的流行语:真正的放下,既不是放弃,也不是原谅,更不是拉黑与删除,而是没有波澜——即,“非作非止,孰溺孰载”。

上海,是否有什么影响了他?

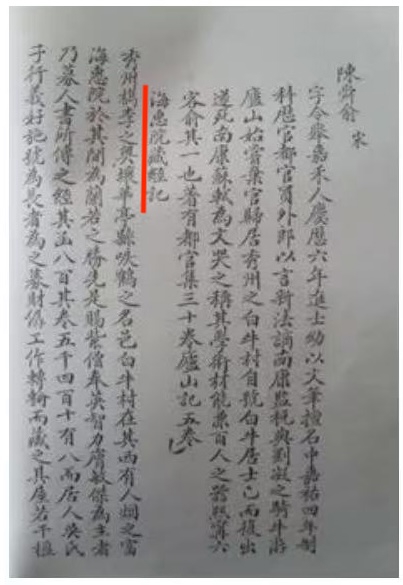

陈舜俞像

陈舜俞像

海惠院藏经记(部分)

海惠院藏经记(部分)

今上海市金山区枫泾古镇景区的施王庙内,有一口八角形青石井,“为海慧寺(宋代)寺内众僧饮用井”,据说是海慧寺跨越千年的唯一遗迹了。

海慧寺,似应即1064年陈舜俞为之写下“非作非止,孰溺孰载”的《海惠院经藏记》一文所记对象“海惠院”。

海慧寺井。

海慧寺井。

陈舜俞当时可能见过的一个小孩吕益柔,后来在海慧寺的石碑上,刻了船子和尚的名篇“拨棹歌”——详见“上海两千年人物考”第三篇《船子和尚》:北宋前贤吕益柔,感动于父亲遗编中的船子和尚拨棹歌“篇篇可观”,特地一首首抄录出来,赠送给“海惠乡老”,刻石供“禅客玩味”。

就是这份感动与这个举动,让陈尚君眼中“上海文学史不能不提到的重要诗僧”、与张志和同为中华文化从诗到词重要人物的船子和尚,所写三十九首拨棹歌得以幸存、传世,并在一千多年后被施蛰存偶然“惊喜”发现。上海千年,文脉如水。

打动吕益柔的,也曾打动陈舜俞,他写下这样一首诗:“钓竿无竹不空船,事去朱泾不记年。一句弗由他物得,此心知与么人传。”

朱泾,今上海市金山区朱泾镇,船子和尚垂钓渡人地。钓竿无竹,他的钓竿是直钩。不空船,他的拨棹歌有一句很出名:“满船空载月明归”。他传道给弟子夹山时,不让对方说话,只求心的开悟(弗由他物得、此心知)。

陈舜俞诗中的“弗由”“么人”,亦似陈尚君指出船子拨棹歌的古沪语痕迹,例如“长道无人画得伊”“甚么波涛扬得伊”中的“伊”。

直到随后去南阳为官,陈舜俞似还一再怀念上海,写下“泽国生涯有钓舟”“梦随春水宿渔船”。

7、苏洵

面对南阳大好春光,年已四十不惑的陈舜俞连连感叹:“四十无闻得自安……东风吹泪落阑干”“屈指光阴已半生”“齿发今年老去年”。

他曾为40岁贫家女写诗,却句句像说自己:“贫女四十无人问,不傅(敷)铅华水梳鬓。非关颜色不如人,不肯出门羞失身……”

然而人生从不因悲叹收手,刺激与打击,又接踵而来。

他41岁时,苏洵逝世,苏轼为父亲请得“光禄寺丞”以葬——这正是陈舜俞当年向族人立志却始终求而不得的葬父方式。

同年,宋英宗命大臣举荐20人,无陈舜俞。

他42岁时,苏洵归葬,133人致祭文,堪称“哀荣”。

他43岁时:二月,新帝宋神宗命大臣举荐20人,无陈舜俞;三月,刚刚任职邓州、为陈舜俞上级的钱公辅,被成功保举入朝;四月,王安石破例“越次入对”,被宋神宗重视;五月,大臣郑獬保举陈求古换官成功,但也保举的陈舜俞却无果;六月,同在邓州的官员唐赋获朝廷褒奖,陈舜俞唯有祝贺;七月,王安石弟弟以布衣之身,被赐进士及第……

一切扑面而来,拳拳带风,“热辣滚烫”。

就在此时,京师罕见地三次地震。

陈舜俞再次出手了:上书言天变,建议停郊祀。

然而《宋史》载:十一月,祀天地。没听他的。

一般都说陈舜俞45岁在山阴为知县,不过记者查见,北宋熙宁二年他44岁时的“潘君及其夫人”墓志铭碑文显示:撰写者陈舜俞的头衔有“朝奉郎、守国子博士、新差知越州山阴县事”。

新差,研究者周佳谈到:宋代官员凡新授职务可称“新授某官”,往往半年,类似“试用期”。

熙宁二年距陈舜俞出任南阳知县,似也正好4年,符合“四岁一磨勘”任满。

碑文还写着明确日期:潘君与夫人“四月二十三日”合葬。

这样看,陈舜俞似最晚在自己44岁时的熙宁二年四月二十三日之前,便已就任山阴。

从南阳,去山阴,要经过淮河。或许也正在熙宁二年春天从南阳赴任山阴的路上,陈舜俞看到淮河因春旱水小,被合流之水变浊,于是写下了一首很关键的诗。诗中写道:

“中人可移性,鲜克终始惇(淳厚;淳朴)。夙夜念淮水,清心大吾源。”

中人,“可与为善,可与为恶,是谓中人”。

鲜克——“靡不有初,鲜克有终”,无不有初心,很少得始终。

陈舜俞的意思是:淮河自己弱小了,于是被同流变浊;身处中间地带的人可善可恶,最初淳朴的人往往有始无终。

所以他告诫自己:要夙夜牢记淮水之变,不断清洁内心、壮大本源,才能善始善终。

也就是他写过的那句话——我为法轮,“致远由己”。

这年九月,行青苗法。次年正月,推青苗法。四个月后,朝廷下诏批评欧阳修擅停青苗法。

《辞海》对“王安石变法”的解释是:“北宋中叶,积贫积弱局面日益严重……变法使国家财政情况有所好转,军事实力也有所加强”,但同时“由于新法触犯既得利益者权益,且推行太急,官吏又奉行不善,产生不少问题,遭到韩琦、司马光、文彦博等的强烈反对”。

改革不易。其实针对时弊,要富国强兵、励精图治,求太平有为,这一点庆历新政与王安石变法、范仲淹韩琦富弼欧阳修司马光与王安石、陈舜俞与王安石,乃至苏轼与王安石,基本立场并不对立。

许多年后,苏轼与王安石还相见甚欢。君子坦荡荡。

但熙宁三年五月,应已到任一年多、对民情有所了解的陈舜俞上书:青苗法实际操作不善,可能让百姓“别为一赋”。

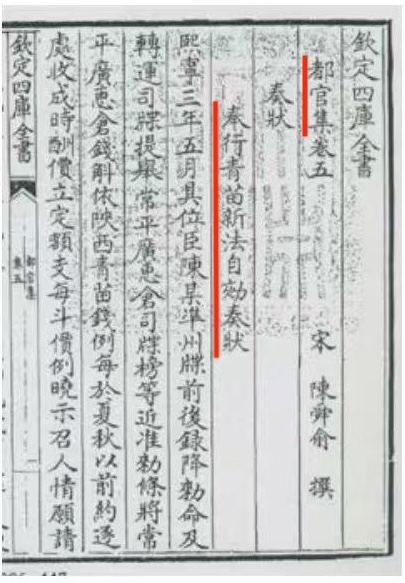

收录于陈舜俞撰《都官集》里的为青苗法上书一文(局部)

收录于陈舜俞撰《都官集》里的为青苗法上书一文(局部)

要知道,这个五月,正是著名如欧阳修也被下诏批评之时。

写下《苏轼十讲》一书的朱刚先生,专门思量过陈舜俞称青苗法可能“别为一赋”之说,并通过模型演算感到:应该是符合事实的。他谈到,陈舜俞受苏轼等人推崇,主要就因为指出青苗法的实质是无端多出一种赋税,“东坡后来对‘新法’表示过部分接受的态度,但对青苗法,则始终痛恨。这也跟陈舜俞有关”。

写下“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的苏轼,当年是一路手拿着老友陈舜俞的遗著《庐山记》,“且行且读”的。

而他真正注意陈舜俞,或许正始于这次上书。

五、苏轼

8、李公麟

五月上书后,很快在六月,陈舜俞被贬为“监南康军盐酒税”。

军为宋代行政区划名,南康军治地在今庐山市。

这是他一生职场最严重的挫折了。

逆境中,陈舜俞给自己、给这段时光一个交代:专心完成了一件流芳后世的作品。

一方面,他似在庐山写下了“不如归听华亭鹤,耆旧于今忆二龙”,再次怀念上海,向往“二陆”遗风。

同时,他“昼则山行旁抄,夜则发书考订”,只用了短短60天就在友人刘涣的材料基础上,写就五卷详尽严谨、图文兼备的《庐山记》。

数百年后,纪晓岚等在四库提要不吝称赞:“北宋地志,传世者稀。此书考据精核……犹可宝贵。”

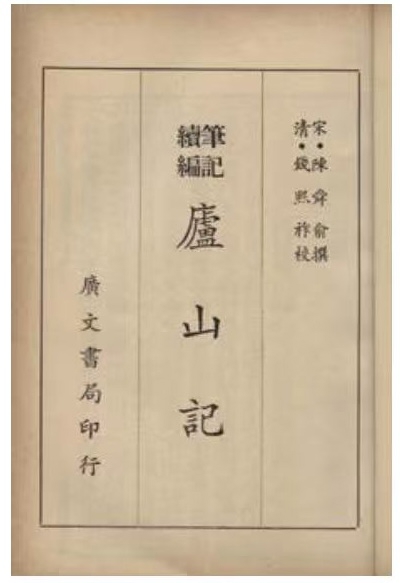

陈舜俞撰《庐山记》书影

陈舜俞撰《庐山记》书影

光凭这本书,便已可传世。陈舜俞没有自弃。

一封友人的回信也可印证:信中说得知他“至官甚善,不以迁谪介意”,称赞他“当世贤豪”,“公余揭窗,对云而坐……下视尘俗,超然自乐,虽白乐天(即白居易)九江之时,何以过之?”

记者一查才知:这位回信的友人,是北宋著名高僧明教大师。

就像和陈舜俞一起游庐山的人中,其实还可查见一位负责“画为图”的李伯时,是中国画史的顶级画家、大名鼎鼎的李公麟——他字伯时,号龙眠居士,被视为“宋画第一人”。

查史料可知:陈舜俞贬官那年,李公麟考中进士,后正任职“南康尉”。清代孙岳颁《御定佩文斋书画谱》也显示:李公麟为“陈仲(似应为‘令’)举贤良”,画过骑牛游山图。

在陈舜俞身边,似乎总会出现名留史册的人,这似乎并非偶然。

他到庐山第二年,写下《爱莲说》的人,也来了。

9、周敦颐

56岁逝世的周敦颐,54岁筑室于庐山一小溪上,取老家所居濂溪以名之,亦作廉溪。

陈舜俞的《廉溪》一诗,似描述了拜访见闻:“岂无城中居,髙墙围大屋。爱此原野间,山静溪水绿……客来好风日,浊酒醉篱菊。”

相比这里写的逃离“城中居”、隐居东篱下,此时的陈舜俞,在为上海寺院写的又一篇记中,心境又臻新境:

“尘法虽外,其心则我。苟离见闻,则无有佛。”

前八个字,立意与“致远由己”一样。但后八个字,不由地让人惊叹:与船子和尚何其相似。

上一篇“上海两千年人物考”写过,北大朱良志教授谈到:相比张志和的“乐在风波”,船子和尚是“混迹尘寰”,他将一味追求遁迹江湖的隐者视为“痴儿”。“大钓何曾离钓求”,船子的渔禅不是对钓的行为的回避,而是就在贪婪的波涛中放下生命体验的钓线,由此实现超越。

陈舜俞文中也写道:“厌诸相而求解脱,未足与语‘道’者也。”

逃避自古非正道。

陈舜俞这篇记写的华亭县天台教院,在今上海市松江区松江一中操场北边。他为上海留下记载:当年这里有高达十六尺的西方弥陀之像,“岿然垂臂,若将援溺”。

同在这个春天,苏轼给刘涣之子写了一句值得注意的诗:“庐山自古不到处,得与幽人仔细穷。”幽人,隐士,指的是陈舜俞吗?

八月,欧阳修卒。九月,郑獬卒。次年六月,周敦颐卒。同年八月,取消制科。

这年48岁的陈舜俞,似乎还曾在鄱阳江头,遇见过阔别30年的通慧大师净务。对方早年见过他的父亲,陈舜俞流泪写道:“口诵先子诗,别来三十春。我悲不忍听,泫然泪沾巾。”

唯有时光,滚滚向前。

10、司马光

陈舜俞的时光,还剩最后3年。

第一年,49岁的他似南康军任满(一说“遇赦还乡”),回到上海白牛村。

这年四月,司马光上书神宗:“臣伏读诏书,喜极以泣。”同月王安石罢。

同在这个月,陈舜俞为友人与苏轼之别写道:“莫恨明朝又离索,人生何处不匆匆。”

他与苏轼的交往,从此在史料中渐渐密切。

五月,苏轼书陈舜俞所作《施食放生记》,陈舜俞为苏轼写诗。

七夕,苏轼似为陈舜俞写词。

中秋,陈舜俞为苏轼写诗。

九月,两人同游杭州灵鹫兴圣寺,同到湖州贺太守李常得子……

就在此次湖州之行中,他写下了那句:“人生莫作等闲别”。

他在意的,已经不是人生的结果,而是活出生命的品质。

有趣的是,引他写出这句话的,又是一位中华文化历史名人——北宋大词人“张三影”。

11、张先

写下“云破月来花弄影”“帘压卷花影”“堕轻絮无影”这“三影”的张先,也是湖州人。他们此次湖州之行有场邂逅,颇似白居易在浔阳江头——

友人家中有位侍婢,早年是大将范恪府上歌女,在宴会时见过张先。这次她从窗户认出旧人张先,“感旧泣数行下”,众人也为之“恻然”。

再访时,她在屏风后作歌,吹笛、奏胡琴,“声调无不清妙”。张先靠近聊“范之废兴及所由来”,回身后向大家感叹“此范当年最所爱者”,“于是诸客人人怜之”。

陈舜俞就此写下:

“朱门出后身转轻,往事消沉无处觅……劝君收泪听我歌,聚散有命可奈何。君不见,陇头水,入海不知几千里。又不见,风中花,吹向千家复万家。人生莫作等闲别,事去老大空咨嗟(叹息)。”

他确实勘破了——勘破了人生无常的一面,勘破了时光、往事、聚散、万家。那田埂间的水想最终入海,不知要走几千里。那风中的花被命运掌控,一如人间千万家。最消沉的是已无从找寻,往事再痛苦悲伤,在时光面前都将烟消云散。最现实的是出门“身转轻”,曾经再灯红酒绿,在势利面前都会不值一提。

如果看过陈舜俞一生,这又何尝不是写他自己?

然而,难能可贵的,是他笔锋一转——最后两句迥异寻常笔墨:即便如此,也要不负此生;终究要别,但“莫等闲”。

看清了生活的真相,依然热爱。

永远持正,永远进取。

这是陈舜俞的人生华章,也正与苏轼从骨子里相契。

这恐怕才是苏轼会为陈舜俞写下“最哀”祭文的核心原因。

此行他们似还探望了陈舜俞老师胡瑷的夫人,“巷人来观相叹喜,门外墙头闻唧唧”。陈舜俞的《霅溪》一诗似也作于此时:“少游溪上学……临流重惭惜。”霅溪在湖州。

他们最后把苏轼一直送到了上海,并立即践行“人生莫作等闲别”,举办了一次上海版兰亭雅集。

12、李行中

他们先是在今苏州同里古镇一带,“夜半月出,置酒垂虹亭”,苏轼“席上和陈令举”。

又在地处今上海的青龙江,在李行中的醉眠亭,大家为赴任密州的苏轼,进行了史料中最后一场送别。

这次雅集,堪称上海版“兰亭”。

《云间志》收录的醉眠亭诗作,作者有苏轼、秦观、苏辙、陈舜俞、张先、僧道潜等17人。虽然似多为后来寄诗,但这些美妙的文字,写给了上海,写给了史册,写给了奔流的江水与真情。

陈舜俞似还送苏轼到苏州。

当时的两人不会知道,这竟便是此生最后一面。

从此一别江湖去,再见惟有追忆中。

“人生何处不匆匆。”每一天都可能是最后一面,惟有珍惜当下,莫作等闲之别。

13、明教大师

最后要作别的,是人生。

临终前一年,50岁陈舜俞为明教大师契嵩的一生写记。

契嵩最出名的,是面对天下排佛尊孔,“抱其书以游京师”,阐明“儒释之道一贯”,得到了宋仁宗的认可。

他被视为中华文化“儒佛融合”关键人物,又“非修洁行谊之士”不交。而陈舜俞,是他嘱托后事的至交——“尝与其交居士陈舜俞,极谈死生之际,而已属(嘱)其后事”。

似在最后岁月,陈舜俞写下一篇长长的赋,回顾了自己的一生。

他感慨“有司五上吾名”,最终“仅免为白徒(白丁)”,又说到父母妻子儿女。最后他写道:“语诸百恨寂默兮,秋草之墟。”

但这不是他最后模样。

14、秦观

有材料称:年过半百的陈舜俞在西湖做东,秦观赠诗,写了四字——

“主人蔼蔼”。

这便是陈舜俞留给历史的最后模样。

六、陆游

苏轼写“明月几时有”那个中秋,陈舜俞可能还在世。同年十一月十五日后,苏轼致信友人:“令举逝去,令人不复有意于兹世。”

陈舜俞逝后第三年,苏轼赴任湖州路过苏州,写下“旧交新贵音书绝”——孔凡礼先生在《三苏年谱》称:此句应予以较多注意,苏轼已感到处境之孤立。

随后苏轼与友聚垂虹亭,四月到任湖州,六月致信友人:“到郡不见令举,此恨何极!”并说已祭陈舜俞,文刻石,见其子。

也就是说,苏轼是在深感处境之孤立、重过当年垂虹亭的心情下,写下祭陈舜俞的“最哀”祭文的。

七月,乌台诗案发。

陈舜俞逝后第118年,陆游写下:“东坡前后集祭文凡四十首,惟祭贤良陈公,辞指最哀,读之使人感叹流涕。”

南宋文学家楼钥写陈舜俞:“为人抱负,素已不群。本之忠义,充以学问。以安定胡先生为师,所友自东坡先生而降,皆天下士。”

元代史学家黃溍写陈舜俞:“直道自信,无所回挠。”

明代1510年立“表贤祠”纪念陈舜俞:

“(先生)去今五百余年,而乡犹以奉贤名,塘犹以白牛名,泾犹以清风名。

“乡城有三贤祠,以先生配享于宣公也。吴兴有六客堂,以先生友善于苏轼也。其人望之重,可想见矣!

“千载而下,孰能磨灭?”

如今,又五百余年过去了——2026年是陈舜俞诞辰1000年。这是他与苏轼的千年,也是上海人文的千年。

今上海市金山区枫泾古镇景区中心一座石桥上,刻着程十发的三个字:清风桥。

千载而下,犹未磨灭。

七、枫泾

本文作为一处处小标题的一位位人物,都是陈舜俞的“朋友圈”。这么多中华历史名人,因为同一个人,汇聚在上海、金山、枫泾。

这个古镇,这片土地,这座城市,也一直在以一个地名纪念这位千年前贤:两袖清风,为官爱民,持正进取……

今天的人们,会在枫泾古镇景区的陈舜俞石像前,开始一场“行走的微党课”:“枫泾原名清风泾,说的就是两袖清风……”

想知道苏轼那篇祭文究竟写了什么?就在石像背面。

今天枫泾古镇景区里的陈舜俞塑像,此为正面。

今天枫泾古镇景区里的陈舜俞塑像,此为正面。

今天枫泾古镇景区里纪念陈舜俞的壁雕

今天枫泾古镇景区里纪念陈舜俞的壁雕

盛达优配-1比10配资-股票怎么买杠杆-炒股如何开杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:杠杆股票莫言释文“人还是要有点精神的”道出了他们的艺术追求

- 下一篇:没有了