在虹口区图书馆水电路总馆,每层楼的走廊尽头、靠近茶水间的位置,都放着一本纸质留言簿,几乎每隔一两周就会被写满换新。

甚至有读者留下的意见就是:“写留言簿的笔芯快要用完了,麻烦更换下。”

实际上,这本留言簿曾沉睡多年,每月收到的意见寥寥。直到去年8月,图书馆装修重开,留言簿偶然间从服务台被移到了这个无人值守的角落。

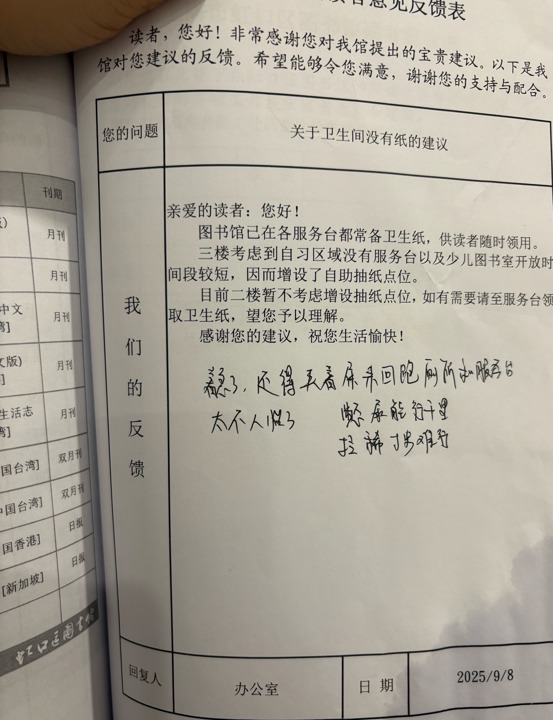

正是这次调整,让读者留言忽然井喷,也悄然改变了他们与图书馆沟通的方式。有读者反映椅子脚架磨损、移动时有噪音,馆方立即更换了所有被磨损的凳脚;有人说直饮水有异味,图书馆联系两家机构做了水质检测并公示报告;还有读者指出馆内噪音问题,馆内工作人员随即改变了轮值巡查的方式……

这场由留言簿引发的正向循环,某种程度上是一次对公共空间中公众表达意愿和话语权的重塑。图书馆挪动的并非只是意见簿的位置,也撬动了公共服务提供者的心态。

虹口图书馆留言簿的“走红”,也让我们对其背后的问题产生了兴趣:在网络反馈渠道看似无比畅通的当下,究竟谁还在用公共场所的留言簿?他们又在何种情境下决定留下自己的声音?

虹口区图书馆留言簿摆放的位置。于金卉 摄

虹口区图书馆留言簿摆放的位置。于金卉 摄

相信留言簿是“有用”的

在这个搬迁至饮水处的留言簿还鲜为人知时,早期的一批留言者几乎都记得,自己在这本留言簿上写下的文字,是源于“一时兴起或冲动”——他们平时大多没有写纸质留言的习惯。

其中包括51岁的王贤。每天早上8点出头,王贤都会骑5分钟自行车来到虹口图书馆,排队等待开馆。

“早上9点开门时,门口常排着二三十人,一到10点,二楼基本满座。”几年前失业后,王贤就成了图书馆的常客。节假日,他还会提前帮上高三的儿子找座位,孩子从小学五六年级就和王贤一起泡图书馆。

图书馆是安全避世的所在,王贤称自己一直在这里获得进步,乐在其中。但提及自己的“待业”身份,他眼神有些游移和失落。

新馆装修后,王贤发现,人来得多了,二楼阅览室声音也嘈杂了。加上原本的几个隔间在装修后被打通,噪音常传得格外远。

最初王贤决定忍受噪音。他的策略是坐在熟人边上,比如一位长者常来图书馆安静练字,这是他固定的看书搭子。

王贤经常带着儿子来图书馆自习。杨书源 摄

王贤经常带着儿子来图书馆自习。杨书源 摄

“上海人大都比较含蓄,不愿意出头。”王贤不愿在图书馆和人起冲突,“如果我去制止说话的人,也会发生声音,怕影响其他人。”他通常只在餐馆等场合,才会找服务员提醒说话声音过大的邻桌。

但在8月3日周六那天,他实在按捺不住了。

当时,一对夫妻带着不到5岁的孩子坐在他附近。夫妻俩不停讨论,孩子来回跑动,再加上一些老年人聊天、有人用机械键盘大声打字……他起身,走向留言簿。

他带着些许愤慨,写下了关于“噪音问题”的留言,但他的留言被后来的读者翻乱了,没有被管理员及时发现。大约十来天后,他终于在留言簿上看到了回复。

“我第一次有‘被注意到’的感觉,这几年和职场隔绝的封闭情绪,突然有了出口。”他说。

这并不是王贤第一次通过公共渠道反映问题。他曾因邻里噪音拨打12345市民热线,但问题并未解决,这让他对公共渠道反映问题不再抱有期待。

这次留言后,王贤观察到,带孩子吵闹的情况有所减少,但成年人不注意发出的噪音依旧存在。实际图书馆还有许多小问题在困扰他,比如馆内的网络,目前一个账号只能登录一个终端,无法满足手机、电脑、平板同时上网。周末下午,有人在图书馆内看剧、下载视频,网速尤其慢,图书馆IT技术有待加强。

“如果馆员打电话给我,我愿意更详细地反馈,但我不会频繁写留言,”王贤觉得写留言要解决的,是当下“最不能忍受的”。至于更多细节问题,应该由工作人员慢慢发现和改进,这是他留给他们的“考题”。

今年暑假,高铭从外地读书回到上海,几乎每天都在虹口区图书馆自习。一次在馆内散步时,他看到了这本留言簿。

看到上面密密麻麻的问答,他忽然想起最近圈子里热议的一本新书——《中国锹甲大图鉴》,馆内还没有,建议引进。实际上高铭已买了这本书,他提建议是为很多受限于父母不支持的低龄爱好者,就像年少时的自己。

高铭从小喜欢甲虫,初一那年,同学把几只锹甲带到学校,他也试着养了起来。后来学业忙,中断了好些年,直到上大学才重拾这个爱好。“甲虫圈其实挺小的,信息也不太流通。”

他想,如果图书馆引进这本图文并茂、内容全面的工具书,或许能帮到他们。

在留言簿上写下建议后的几天,他一直翻看留言簿,还会整理页码,把自己的留言页按日期顺序往后放。几天后,图书馆回应了:近期会安排采购上架。

“我没想过他们真的会采纳,”他语气中带着些不可思议。

三楼是儿童阅读室,留言簿放在相同位置,但是留言数量少了许多。有些字迹歪歪扭扭,表达也有些含糊,比如“我想看《故宫里的大怪兽》”,一看就是孩子的笔迹。在这个图书馆,不少孩子通过留言簿,上了公共参与的第一课。

13岁的马奔经常和父母坐4站公交来图书馆看书,8月时,图书馆留言簿的好名声已在读者中传开。“爸爸和我说之后,我专门去翻过。”马奔常趁着去3楼茶水间接水的间隙,站在那本深蓝色册子前,一页页翻看。

“我看到有人建议增加插座数量,还有人希望延长周末的开放时间。”马奔看到,几乎每条留言下面都有图书馆工作人员的翔实回复。

马奔也有留言的冲动,却不知道该写什么。这或许和他在学校长期养成的习惯有关。他观察到同学们很少主动向老师提建议,避免成为班里“刺头”。

“有时觉得食堂饭菜不好吃,大家也都是回家告诉爸妈,由家长去和老师说。”马奔知道学校有校长信箱,但他从未见身边人用过,“大家都觉得,提了也没什么用吧。”

马奔的父亲马天也翻阅过留言册。作为民盟成员,他平时就关注社情民意的反映,也曾撰写文章被相关部门采纳。

“图书馆留言簿成为热点是一件好事,让孩子知道他也是社会的一分子,可以主动参与社会治理,而不是被动接受。”马天说。

王贤在反馈噪音问题时,也会和儿子分享自己的所思所想,给孩子提供“是否参与、是否跟进”的选择。但孩子性格内向,且和他这代同龄人一样,对这类公共事务兴趣不高。

“我先身体力行做给他看,当他发现说出来是有用的,或许他也会被改变。”王贤坚持。

尽管噪音问题并未彻底解决,但图书馆给了王贤作为读者的主体性感受:“原来我的诉求,有人真的在听。”

或许,让公众“愿意说”本就是比“怎么说”更重要的问题。

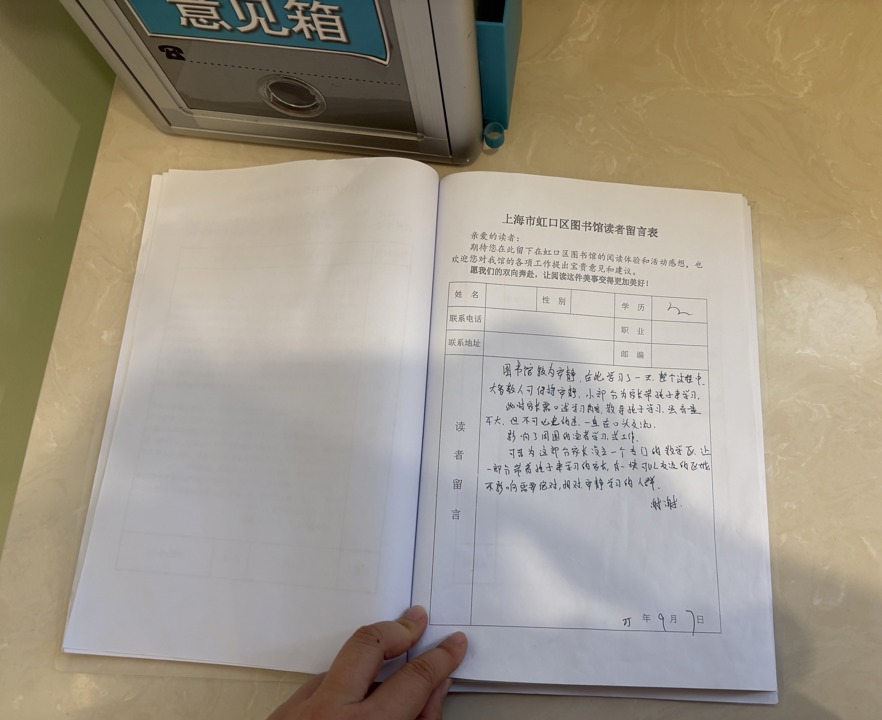

在上海另一个规模较大的区级图书馆,意见箱依旧放置在有管理员值守的服务台上,箱子上一本牛皮纸封面的册子印着“意见册”几个字。

与留言范围宽泛的“留言簿”不同,它更像一本指向明确的工作日志,记录着读者对设施与管理的简短建议:“空调温度太高”“读者制造噪音”“网速太慢”……偶有工作人员在“处理结果”栏中留下手写回复,字迹工整,内容简短。

被询问是否会反馈留言时,服务台一位工作人员抬头语气平静地回复:“我们一般会打电话回复。”可在那本册子里,留下联系方式的读者寥寥无几。

在这座庞大而现代的图书馆里,意见册像一套运行良好的工作流程,规范、冷静。在这里,图书馆是提供服务的机构,而非倾诉情感的树洞。

沈林是一位超市爱好者,经常去全国各地测评超市的服务体系,并将结果发表在社交平台上。近期,他发现一些连锁超市的纸质留言簿有时“形式大于内容”。

有的超市在经过所谓“优化”的大调改后,意见簿被放在了入口或出口处人流密集却又相对干扰较少的位置。

“意见簿挂在墙上,但下方桌子上却连一根笔都没有;还有的意见簿从别的地方借鉴了中英双语的写法,却把字缩得很小,最需要填纸质意见簿的老人根本看不清。最关键的是,我在这个超市里逛了好几天,根本没看到一个外国人。”沈林觉得,这样的超市意见簿更像是一种“意见反馈通道已开通”的表演。

装修一新后的虹口区图书馆。 杨书源 摄

装修一新后的虹口区图书馆。 杨书源 摄

纸质留言簿,青睐还是转身?

在虹口图书馆读者服务中心主任沈文佳看来,留言簿的位置挪动,无意间成了对读者和工作人员的双向成全。

“以前放在服务台,很多读者不好意思当工作人员面写,现在的位置,他们心理上松绑了。”她说。同时,管理员的心态也在变化,“以前读者来写留言,工作人员也惴惴不安,害怕他们揭露了自己工作中的不足。现在,他们无法时刻关注读者留言,反而自在。”

这一点,从意见箱的使用频次上也能佐证。无论是装修前还是现在,留言簿旁都设有不透明的意见箱,介意内容被人看到的读者,可以把留言投进去。之前有不少人会这么做。

但意见箱和留言簿一起搬家到茶水间旁后,大家几乎不再往意见箱里投意见了。甚至有不少读者公开在留言簿上写下电话,希望尽早获得反馈。

而且大家发现,原本以为使用纸质留言簿的大多是老年人,但现在却涌现了各个年龄段的留言。

实际上,图书馆也有线上反馈渠道:微信公众号、小红书、和抖音账号早已开通,但这些渠道并不被大多数读者所知,且有操作门槛。

读者似乎更偏爱纸质留言簿——图书馆微信公众号后台去年收到1500多条私信,今年1至7月已有1100多条,但绝大部分是咨询开馆时间等日常问题,真正的意见每月只有一两条。

图书馆也有定期的读者座谈会,但对发现馆内真正的不足收效甚微。“我们能邀请来的,都是非常熟悉图书馆情况的老读者,他们会不自觉地说更多赞美的话,他们的意见平时和管理聊天时,也早都反映了。”一位读者服务中心的工作人员说。

“读者还是更需要一个明确的、专用于提意见的通道。”留言簿出圈后,沈文佳意识到了这一点。

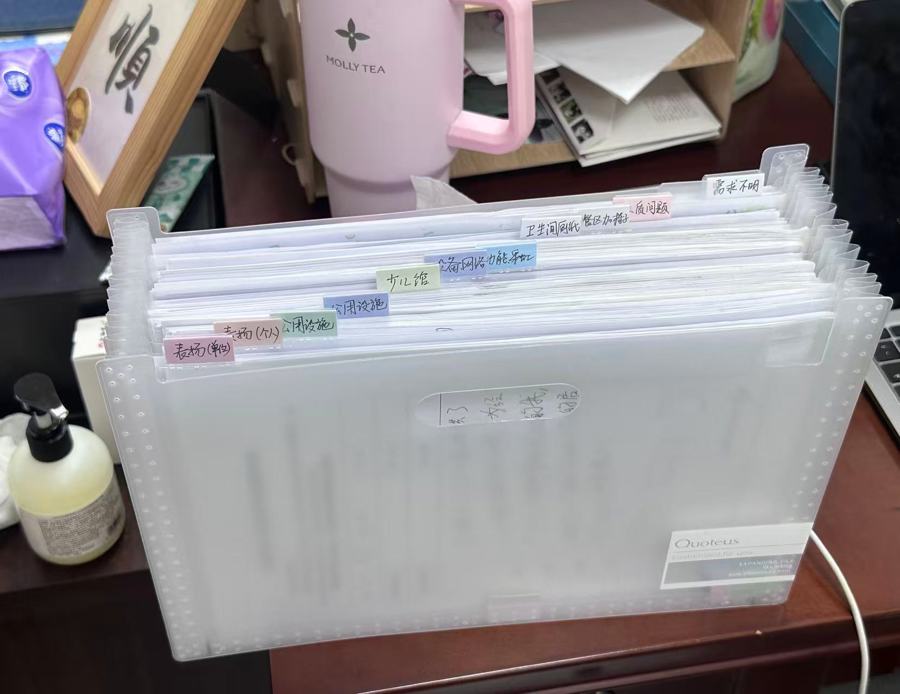

留言簿上的意见越来越多,图书馆也留言处理确立了清晰流程:二楼由读者服务中心负责,三楼因涉及少儿馆等多部门,由办公室统一汇总。工作人员每隔一两天就会查看一次,取出新增留言转发给相关部门。

工作人员会以图书馆的名义在意见簿上回复,简单问题三天内答复,复杂情况不超过五天。回复都是打印的,共性问题会有通用解释模板,微调即可。

“我现在每天早上来上班,几乎都能看到一两张最新的留言纸摆在桌上。”沈文佳描述。

写下留言的读者,也时时都在期待着回复。有人看到针对自己意见的反馈后,还会在那一页写下“OK”。

虹口区图书馆的留言簿,有时就像是一个网络社区论坛,不断有读者会在既有的回复后面跟帖。 杨书源 摄

虹口区图书馆的留言簿,有时就像是一个网络社区论坛,不断有读者会在既有的回复后面跟帖。 杨书源 摄

但留言簿位置的调整,也并非都会带来公众的表达高潮,有时反而是收缩。

2023年底,无锡地铁将所有车站的意见簿从站内服务台移至出站口附近的服务监督窗墙面。王路是无锡地铁三阳广场站的站长,她注意到,如今每周收到的留言数量明显减少。“以前一周能有一两条,现在明显少了,有时一周都收不到留言。”

自从意见簿搬家后,潘天作为客服岗和站台岗的一线人员,观察到每天接到乘客的口头反馈变多了,“现在乘客有建议第一时间就找我们工作人员说。”

“有些乘客本来带着情绪,找到我们当面吐槽完,气就消了,问题也能更及时解决。”王路认为,这种面对面的交流,相比在意见簿上留言,是更有效的沟通方式。

无锡地铁意见簿的摆放位置。 于金卉 摄

无锡地铁意见簿的摆放位置。 于金卉 摄

在无锡地铁,反馈的重心已悄然从静态的纸质留言,转向了动态的人际互动与多元渠道。

意见簿越来越成为了乘客们的“选择之一”。每个车站都公布了固定办公电话,公司还组建了由热心“常乘客”构成的微信群。“与其被动地接投诉,不如主动请他们来监督。”王路说。

不过,留言从意见簿转移到线上后,地铁站工作人员也遭遇了微妙的尴尬——一直以来,乘客在留言簿上写下的表扬信,都被按月存档,是工作人员获得“加分”的途径之一。“现在更多是口头表达,我们也没法主动提示。”

究竟哪些意见该被满足?

在虹口图书馆,即使留言簿被放在了对大多数读者更有表达欲的位置,依旧有读者会质问年轻的管理员徐诗:“留言簿放在这么不显眼的位置,是不是刻意不想让人提意见?”

甚至有位读者留言提出:“意见簿上个人信息有学历这栏,是否存在对学历较低者的隐性歧视?”

在那刻,徐诗理解了:公共服务或许本就很难争取到所有的人心。

沈文佳发现,图书馆装修后环境改善,吸引来了许多新的年轻面孔,但他们需要一个免打扰的环境,“新的人群有全新的需求,有些需求在10年前的图书馆看来,远超出公共服务的范畴。”

二楼阅览室来自习的一位读者觉得中央空调温度过低,希望图书馆能为读者准备毛毯;不少年轻读者希望不出馆就能买到咖啡;有人希望三楼用餐区域能提供高脚吧台椅和正常高度餐椅两种……这些个性化需求,许多囿于现实条件只能被“驳回”,但在回复时,工作人员都会详述目前无法满足的原因,并给出替代方案。

一本留言簿写满后,读者的留言会按照几个大类归档,如“噪音问题”“茶水间水质问题”等,某个类别中的意见单页越积越厚,也意味着这个问题不容忽视。

虹口区图书馆将读者以往的留言进行分类归档。 于金卉 摄

虹口区图书馆将读者以往的留言进行分类归档。 于金卉 摄

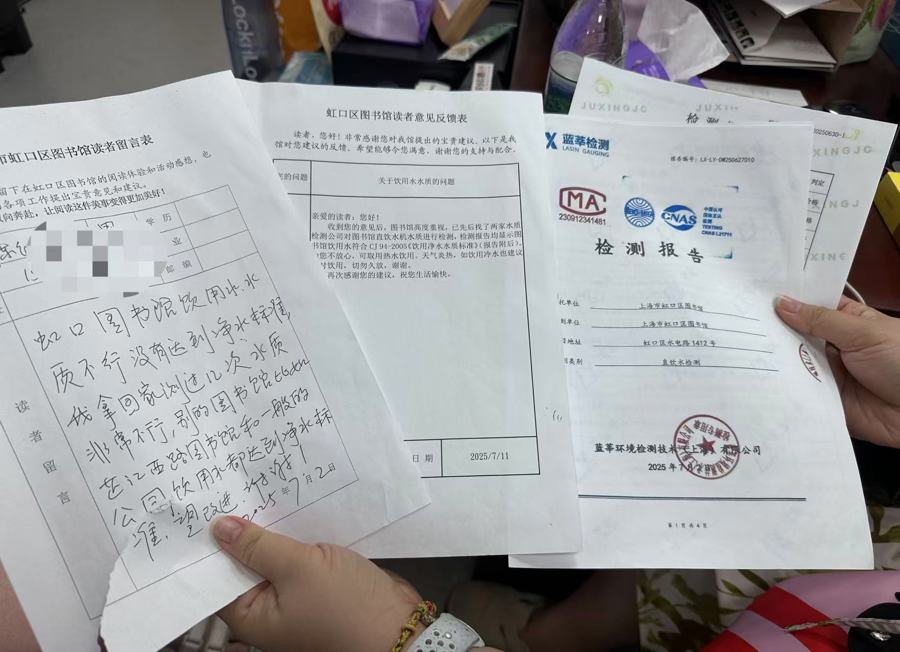

今年夏天,好几位读者描述饮水机里的直饮水喝上去有味道,甚至有人描述“喝了直饮水,不久就拉肚子了”。

馆方立即请了两家第三方机构做了水质检测,很快意见簿上贴出了数据翔实的检测报告,证明水质合格。

有些个性化需求,也因为提的人多了而被看见。比如图书馆一楼的现做咖啡饮品售卖区,就是读者们用意见簿“投”出来的。“这个咖吧原本是在我们图书馆装修翻新的计划之外的,证照许可以及定价等,也费了几番周折。”沈文佳回忆。

有天傍晚,少儿阅览室已到闭馆时间,一位母亲领着上小学的孩子匆匆跑来,想外借已选好的书。徐诗立即向上级主管申请,打开了借书系统的权限。

“就差一点点,我们还是尽量满足。”当关注意见簿上的读者诉求成为常态,徐诗已习惯了为读者多争取一点。

“这种随着读者需求而变的流动性,和我入职前对图书馆工作的想象完全不同。”徐诗是去年刚入职虹口图书馆的社会学专业毕业生,性格沉静的她学生时代也爱泡图书馆。图书管理员规律、少有打扰的工作,一度是她的职业理想。

当她如愿考入虹口图书馆时,正好赶上了馆内留言簿的变革。有时徐诗觉得,这里每天发生的变化,好像都是被留言簿上的留言推着往前走的。

暑期时,很多二楼成人阅览室的读者纷纷在留言簿上反映同一问题:有不少家长在静音阅览室里指导孩子写作业,还有孩子会在座位之间穿梭奔跑,干扰其他读者。相比而言,三楼少儿阅览区的读者宽容度要高很多,因为这里本就有低幼孩子阅读区,不要求绝对静音,且带孩子来的家长间也能互相体谅。

在参考读者“投诉”后,徐诗会引导家长和孩子去三楼阅览室。很快她发现了另一个尴尬:有时带孩子的家长正是因为暑假人流高峰找不到三楼的位置,才去的二楼。如果都把他们引导到三楼,却发现坐不下,返回二楼时原本的位置又被占了,新的投诉和意见又会产生。

因此徐诗和同事们在二楼成人阅览室轮值时,采取了新的工作流程:每位员工的巡视由每天随机4次改为每半小时一次的轮班制,巡查时要及时劝阻发出噪音的读者,各楼层的管理员还要保持沟通,实时引导读者分流,避免他们去三楼“扑空”。

读者反映比较集中的是噪音问题。杨书源 摄

读者反映比较集中的是噪音问题。杨书源 摄

“因为这个意见簿的存在,我们每天的工作也充满了流动性。”但徐诗还是希望读者能把意见直接写在留言簿上,而不是让她转述给馆内领导,哪怕是提议图书馆提供毛毯。从读者的角度出发,这种诉求也在情理之中。

“如果让我转述,我很有可能在权衡可行性及对别的同事工作的影响后,向上级汇报时不会说得那么直接。”她假设。

“站位决定立场。”徐诗觉得自己作为刚入职的员工,没有底气直接要求“图书馆应该怎么样”。但当许多读者提出类似的诉求,就会被决策者看到。

这也是一种共赢,“这些读者,有时就像是我的嘴替。”徐诗腼腆地笑了。

虹口图书馆对于读者关于水质留言的处理回复。 于金卉 摄

虹口图书馆对于读者关于水质留言的处理回复。 于金卉 摄

留言簿还能是什么?

国庆假期前第二天,虹口图书馆门口贴出开放时间调整公告:法定假节日三楼少儿图书室开放时间缩短至下午半天。

临近傍晚6点少儿图书室关闭,依旧有许多家长带着蹒跚学步乃至在手推车里的孩子,在少儿阅览区休憩。幼儿在家长的怀抱里不时发出些咿呀声,但这些怀抱孩子前来的成人,从未被图书馆拒之门外。

“这里不仅是阅读空间,更像是一个公共领域,来的人并不一定只是为了阅读。我觉得我和他们一起,在这里过一种公共生活。”徐诗说道。

留言簿上留下的,也不再只是投诉或建议,有时甚至是当面说不出口的情感:有人分享自己失业期间在图书馆找到精神支撑;有读者在别人的留言下“跟帖”互动,留言簿就像一个小型社区论坛。

看到这些抱有各自诉求的读者,徐诗想起了读书时看过的德国哲学家哈贝马斯关于公共领域的论述。她也将自己身处的图书馆理解为一个现代化的公民空间,“以前我们更习惯于把图书馆的管理者当成空间的主人,但现在留言簿上的留言越积越厚,这些写下留言的人让图书馆成为了一个随时发生改变的开放系统。读者使用并重新创造着这个空间。”

前段时间一位老人跑到徐诗跟前忧心忡忡地说:“现在有些图书馆里的小朋友不写假期作业而是在抄作业,你们该去管管。”

这原本是一个和图书馆优化无关的意见,却体现着在这里看书的人,渐渐把自己当成了这个空间的主人。

一天中午,我们在图书馆二楼走廊尽头遇到83岁的老读者天林。他正扶着窗边的栏杆做蹲起锻炼,下蹲、站起,重复十余次。

每天翻阅图书馆留言簿,是他中午回家吃饭前必走的“流程”。

天林在阅读留言簿上的留言。 杨书源 摄

天林在阅读留言簿上的留言。 杨书源 摄

他是馆内为数不多坚持读报的读者,喜欢看各家报纸上的医药健康版块,边读边做摘录。偶尔遇到值得打印的内容,便去服务台,“A4纸打印一张两毛,比外面便宜,划算。”

之前看到工作人员对一条关于饮水机水质留言的翔实回复,他手写了一句跟帖:“很棒,继续保持。”

现在,他耳朵不太灵便,不熟悉网络操作,更不会用手机在公众号留言。坚守传统的生活方式,也让纸质留言簿成为他生活中最值得信赖的向外界输出的渠道。

7月初,天林就馆内椅子脚架磨损、移动时噪音大的问题写了一条意见。不到两天,馆方就更换了3把凳子的12个脚架。工作人员替换时,他立即上前帮忙调试。

“什么样的读者留言让人印象最深刻?”我们询问馆内的三位工作人员,她们的回答如出一辙:收到读者对管理员观察入微的表扬时。

“有位读者在留言簿上留言,夸服务台上的管理员声音温柔好听,这件事让当事人也开心了许久。”一位管理员说。

很多时候,大家都在关注留言簿一端使用者的需求,却容易忽略另一端连接的也是有情绪、有性格的个体。

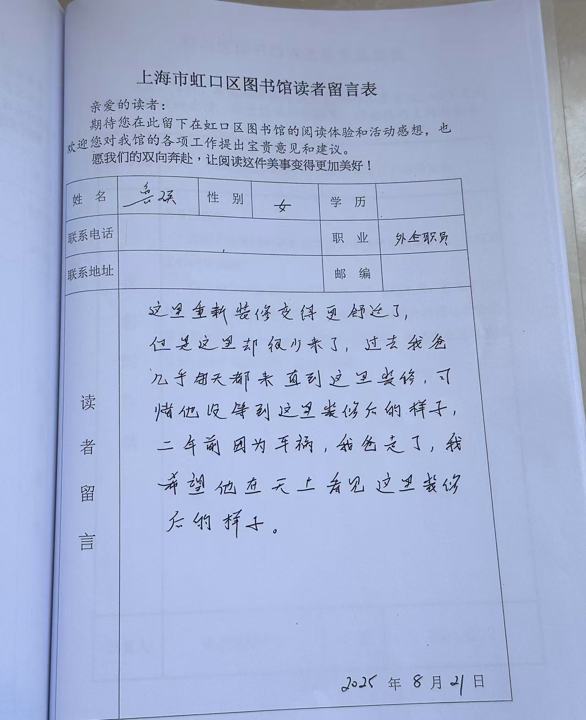

中年读者鲁晓去虹口图书馆那天天气极热,一种莫名的情绪让她决定走进去。她已两年多没来过——自从父亲因车祸突然离世,她很少再靠近这里。

那天她走上二楼,在去洗手间的路上,看见走廊尽头放着一本册子,封面上写着“留言本”。“如果写的是意见簿,我可能就不会写了。”

那一刻她决定写下对父亲的思念:“他没有等到图书馆装修好的那天。”这是她第一次在公共场所留言。

鲁晓缅怀父亲的留言。 于金卉 摄

鲁晓缅怀父亲的留言。 于金卉 摄

父亲从2008年退休后,几乎每天都是在图书馆度过的。鲁晓记得父亲每次去图书馆时,都会带上一个空茶杯灌热水。父亲生前常跟她提起,这里能上网、看报、借书,楼上还能看电影。她小时候在三楼自习,馆内多是木椅木凳,而父亲后来大多数时间都在二楼。

父亲这样的生活规律,直到3年前总馆的这场装修改造才被改变,父亲只好在小区附近逛公园打发时间。2023年4月,父亲意外因车祸去世,没能等到新馆开放。

写下留言两天后,鲁晓再次路过,特意进去看了一眼——图书馆已经回复了。其中有句话,让她看得眼眶湿润:“图书馆存在的意义,或许远不止于书籍本身,更在于它承载了无数读者的时光、回忆与情感。”

鲁晓觉得这段话,给予了她未来再次踏入这个图书馆的勇气。

(应受访者要求,文中除沈文佳外均为化名)

盛达优配-1比10配资-股票怎么买杠杆-炒股如何开杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资开户网切身感受成功汽车严谨的生产标准和过硬的制造实力

- 下一篇:没有了